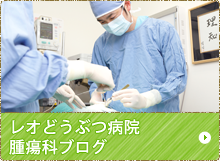

m.腫瘍外科

2024年1月15日 月曜日

犬の多発性皮膚肥満細胞腫の経過観察中に発見した口腔内腫瘤

10歳オスのジャックラッセルテリア。4年前に前胸部の皮膚肥満細胞腫(低グレード)を切除し、半年後に右の臀部に肥満細胞腫を新たに認め、多発性皮膚肥満細胞腫として経過を見ています。体表部にはその他にもしこりが出たり引いたりしています。

手術から4年半が過ぎたころ、上顎の前歯の裏のあたりにしこりを発見したと来院されました。警戒心が強く、無麻酔では口の中を詳しく観察することはできませんが、口を開けている時に覗いてみると、腫瘤は右上顎硬口蓋の切歯から犬歯内側に扁平に張り付くように存在していました。表面には自壊や出血は認めません。その他、中程度の歯石と歯周病が認められました。

無麻酔でのこれ以上の検査は困難であったため、麻酔下でのしこりのチェックと組織検査、同時に歯石の除去を計画しました。

組織検査の結果、肥満細胞腫や悪性メラノーマなどの悪性腫瘍であった場合には、顎骨を含む広範囲切除や放射線治療が適応となる可能性があります。

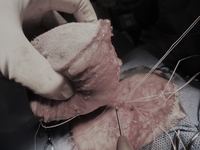

麻酔をかけて腫瘤を精査すると、硬口蓋に張り付くように見えた腫瘤の底部にはくびれがあり、犬歯内側の粘膜よりキノコ状に生えていることが分かりました。

形態からは歯肉腫などの良性病変の可能性も出てきましたので、腫瘤の基部で切除して病理検査に出しました。同時に歯石を除去し口腔内のクリーニングを行い、日帰りで退院しました。

後日、口腔内腫瘤の病理組織検査の結果は線維性エプリスでした。エプリスは歯周病などの慢性炎症により発生することがあります。切除により改善しました。

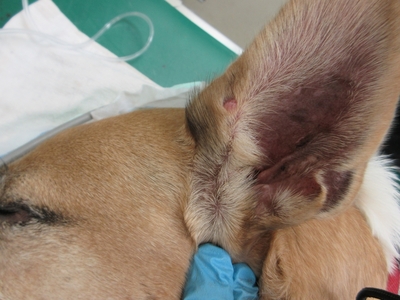

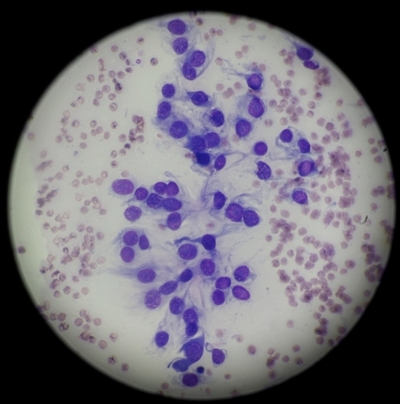

麻酔中に左耳介に認めたφ5㎜大の腫瘤を細胞診し顆粒の豊富な肥満細胞を多数認めました。

体表に複数存在する皮膚肥満細胞腫は低グレードを疑い、経過観察としました。

手術から4年半が過ぎたころ、上顎の前歯の裏のあたりにしこりを発見したと来院されました。警戒心が強く、無麻酔では口の中を詳しく観察することはできませんが、口を開けている時に覗いてみると、腫瘤は右上顎硬口蓋の切歯から犬歯内側に扁平に張り付くように存在していました。表面には自壊や出血は認めません。その他、中程度の歯石と歯周病が認められました。

無麻酔でのこれ以上の検査は困難であったため、麻酔下でのしこりのチェックと組織検査、同時に歯石の除去を計画しました。

組織検査の結果、肥満細胞腫や悪性メラノーマなどの悪性腫瘍であった場合には、顎骨を含む広範囲切除や放射線治療が適応となる可能性があります。

麻酔をかけて腫瘤を精査すると、硬口蓋に張り付くように見えた腫瘤の底部にはくびれがあり、犬歯内側の粘膜よりキノコ状に生えていることが分かりました。

形態からは歯肉腫などの良性病変の可能性も出てきましたので、腫瘤の基部で切除して病理検査に出しました。同時に歯石を除去し口腔内のクリーニングを行い、日帰りで退院しました。

後日、口腔内腫瘤の病理組織検査の結果は線維性エプリスでした。エプリスは歯周病などの慢性炎症により発生することがあります。切除により改善しました。

麻酔中に左耳介に認めたφ5㎜大の腫瘤を細胞診し顆粒の豊富な肥満細胞を多数認めました。

体表に複数存在する皮膚肥満細胞腫は低グレードを疑い、経過観察としました。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2021年10月29日 金曜日

いぬのきもち12月号に院長監修の犬のがん特集が掲載されました

雑誌「いぬのきもち」12月号の特集記事「愛犬のがん闘病記」の監修をいたしました。

当院に来院している2頭のワンちゃんの飼い主さんに取材協力いただきまして、とても良い記事ができたと思います。

ペットも高齢化により「がん」と診断されることも増えている中、飼い主としてどの様に対処していくか、心構えなどの一助となれば幸いです。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2020年7月 7日 火曜日

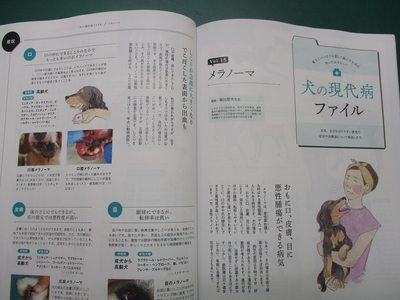

雑誌「いぬのきもち」メラノーマ特集を監修しました

雑誌「いぬのきもち」の連載記事「犬の現代病ファイル」。8月号はメラノーマがテーマ。記事の監修をいたしました。

メラノーマは悪性黒色腫とも呼ばれるメラニン細胞のがんで、体中のどこにでも発生しますが、犬では口と皮膚と目が好発部位で、できる場所によって悪性度の違いなど特徴があります。

発生部位ごとの好発犬種を病理検査会社ノースラボの賀川先生に、データ提供いただきました。

悪性度の高いメラノーマが多く発生する部位には爪床部(爪の基部)や口腔内などが挙げられます。

中でも口腔メラノーマは気付きにくく、発見が遅れることが多いのです。

治療法は早期に発見できれば外科切除、周囲浸潤があったり切除の難しい部位では放射線療法が適応となります。

また、転移性の高い腫瘍でもあるため、それぞれの治療法に全身療法である化学療法(抗がん剤治療)の併用を考慮します。

腫瘍の拡大切除や放射線療法などは大学病院等の2次診療施設の受診が必要となるかもしれません。

いずれにしても早期に診断、治療までつなげるかが、治療の重要なポイントです。

各治療法のケースレポートも載せてありますので、ご参照ください。

メラノーマは悪性黒色腫とも呼ばれるメラニン細胞のがんで、体中のどこにでも発生しますが、犬では口と皮膚と目が好発部位で、できる場所によって悪性度の違いなど特徴があります。

発生部位ごとの好発犬種を病理検査会社ノースラボの賀川先生に、データ提供いただきました。

悪性度の高いメラノーマが多く発生する部位には爪床部(爪の基部)や口腔内などが挙げられます。

中でも口腔メラノーマは気付きにくく、発見が遅れることが多いのです。

治療法は早期に発見できれば外科切除、周囲浸潤があったり切除の難しい部位では放射線療法が適応となります。

また、転移性の高い腫瘍でもあるため、それぞれの治療法に全身療法である化学療法(抗がん剤治療)の併用を考慮します。

腫瘍の拡大切除や放射線療法などは大学病院等の2次診療施設の受診が必要となるかもしれません。

いずれにしても早期に診断、治療までつなげるかが、治療の重要なポイントです。

各治療法のケースレポートも載せてありますので、ご参照ください。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2019年10月 5日 土曜日

高齢のゴールデン・レトリーバーに発生した軟部組織肉腫の外科切除とカルボプラチンによる補助的化学療法

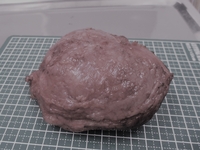

13歳半のゴールデン・レトリーバーの前胸部にしこりが増大してきました。

以前より体表部には複数の脂肪腫が存在していますが、今回のしこりはやや弾力性があり、増大傾向があります。

細胞診を行うと紡錘形の細胞を多数採取。

周囲に存在する脂肪腫とは明らかに違い、軟部組織肉腫が疑われました。

高齢であることからこのまま経過を観察していくのか、思い切って手術をするのか悩まれています。

多くの軟部組織肉腫は転移性は低いものの局所浸潤性が強く、外科切除後の再発率が高いと言われています。

しかし、一部の悪性度の高い軟部組織肉腫では転移率も高くなります。

そこで、もう少し太めの針を使った組織生検を行って軟部組織肉腫の悪性度(グレード)判定をすることとしました。ここまでは麻酔も必要なく検査が出来ます。

病理組織検査の結果は軟部組織肉腫のグレードⅠ(低悪性度)と診断されました。しかし、大きなしこりの一部から採材した組織では全体像を見たときに悪性度が変更になる可能性もあるとのことでした。

さんざん悩みましたが、その間にもしこりは増大を続けていることから手術をすることとしました。

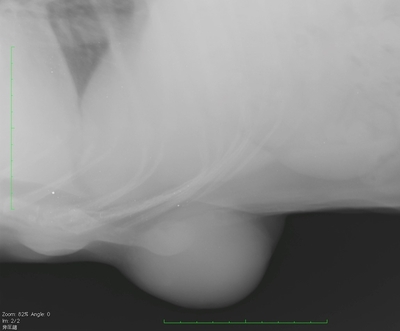

レントゲン検査では現時点で転移所見はありません。腫瘤は軟部組織陰影で境界は比較的明瞭です。

触診では底部組織に一部固着があります。

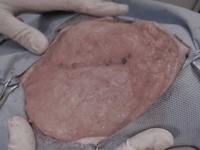

麻酔下で剃毛後、腫瘤に切開ラインを描きました。

腫瘤底部の大部分は剥離が可能でした。固着部分を剥離し、栄養血管を処理して切除しました。

広範囲な切除創となりましたが、皮膚に余裕がありますので閉創可能でした。

切除した組織は病理組織検査の結果、軟部組織肉腫と診断されました。

術前生検時の悪性度はグレードⅠでしたが、術後検査ではグレードⅡと診断されました。

グレードⅡやⅢの場合、再発率や転移率が上がります。

術後の改善は良好です。抜糸後より再発や転移を押さえる目的で補助的化学療法を始めることとしました。

化学療法後も副作用もなく、元気に過ごせました。

本日は2回目の化学療法。しばらくは3週間に一度の抗がん剤治療をゆっくり続ける予定です。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2019年7月15日 月曜日

犬の全身に多発する脂腺腫瘍 体表腫瘍 外科切除 レオどうぶつ病院 腫瘍科

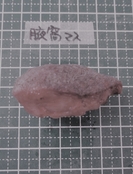

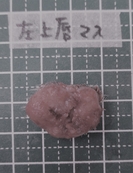

13歳のアメリカンコッカースパニエル。8年前に左上唇部にφ4mm大のしこりを発見しました。

体表にはイボ様のしこりが多発しており、経過観察を行いました。

左上唇部のしこりは増大して自壊・出血を繰り返し、6年前と3年前に結紮処置を行ています。

結紮後しこりは脱落して、しばらくは落ち着いていますが、徐々に再増大してきます。

今回は2ヵ月前より増大により自壊し、出血を繰り返していまいた。

今回は増大速度も比較的速く、しこり表面の崩れ方も強く悪性腫瘍の可能性も疑われます。

しこりは今までになく大きくφ2.4×1.8×1.0cmとなっていましたが底部組織への固着は認めず、外科切除を検討しました。

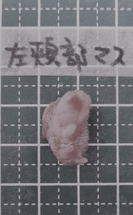

同時に左腋窩部に増大してきたφ3.2×2.8×2.2cm大の皮膚腫瘤と、左頬部のφ1.0cm大の腫瘤、そして左上眼瞼の自壊・出血を繰り返す小腫瘤の切除を行いました。

病理組織検査の結果はいずれも脂腺組織に由来する腫瘍性病変であり、多中心性脂腺腫・脂腺上皮腫と診断されました。

腫瘍の転移性は極めて低いものの、再発が多く診られる腫瘍であり、経過観察が必要です。

術後、出血はなくなり、生活の質の向上が認められました。

術後5ヵ月、術創も分からなくなりました。

先日、14歳のお誕生日を迎えました。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL