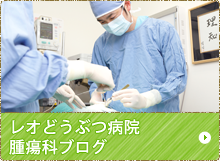

レオどうぶつ病院腫瘍科ブログ

2024年1月15日 月曜日

犬の多発性皮膚肥満細胞腫の経過観察中に発見した口腔内腫瘤

10歳オスのジャックラッセルテリア。4年前に前胸部の皮膚肥満細胞腫(低グレード)を切除し、半年後に右の臀部に肥満細胞腫を新たに認め、多発性皮膚肥満細胞腫として経過を見ています。体表部にはその他にもしこりが出たり引いたりしています。

手術から4年半が過ぎたころ、上顎の前歯の裏のあたりにしこりを発見したと来院されました。警戒心が強く、無麻酔では口の中を詳しく観察することはできませんが、口を開けている時に覗いてみると、腫瘤は右上顎硬口蓋の切歯から犬歯内側に扁平に張り付くように存在していました。表面には自壊や出血は認めません。その他、中程度の歯石と歯周病が認められました。

無麻酔でのこれ以上の検査は困難であったため、麻酔下でのしこりのチェックと組織検査、同時に歯石の除去を計画しました。

組織検査の結果、肥満細胞腫や悪性メラノーマなどの悪性腫瘍であった場合には、顎骨を含む広範囲切除や放射線治療が適応となる可能性があります。

麻酔をかけて腫瘤を精査すると、硬口蓋に張り付くように見えた腫瘤の底部にはくびれがあり、犬歯内側の粘膜よりキノコ状に生えていることが分かりました。

形態からは歯肉腫などの良性病変の可能性も出てきましたので、腫瘤の基部で切除して病理検査に出しました。同時に歯石を除去し口腔内のクリーニングを行い、日帰りで退院しました。

後日、口腔内腫瘤の病理組織検査の結果は線維性エプリスでした。エプリスは歯周病などの慢性炎症により発生することがあります。切除により改善しました。

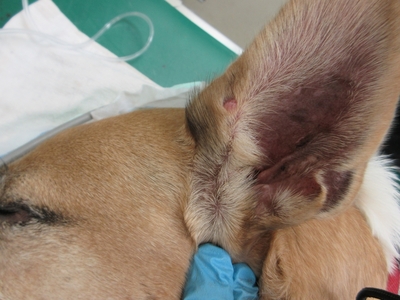

麻酔中に左耳介に認めたφ5㎜大の腫瘤を細胞診し顆粒の豊富な肥満細胞を多数認めました。

体表に複数存在する皮膚肥満細胞腫は低グレードを疑い、経過観察としました。

手術から4年半が過ぎたころ、上顎の前歯の裏のあたりにしこりを発見したと来院されました。警戒心が強く、無麻酔では口の中を詳しく観察することはできませんが、口を開けている時に覗いてみると、腫瘤は右上顎硬口蓋の切歯から犬歯内側に扁平に張り付くように存在していました。表面には自壊や出血は認めません。その他、中程度の歯石と歯周病が認められました。

無麻酔でのこれ以上の検査は困難であったため、麻酔下でのしこりのチェックと組織検査、同時に歯石の除去を計画しました。

組織検査の結果、肥満細胞腫や悪性メラノーマなどの悪性腫瘍であった場合には、顎骨を含む広範囲切除や放射線治療が適応となる可能性があります。

麻酔をかけて腫瘤を精査すると、硬口蓋に張り付くように見えた腫瘤の底部にはくびれがあり、犬歯内側の粘膜よりキノコ状に生えていることが分かりました。

形態からは歯肉腫などの良性病変の可能性も出てきましたので、腫瘤の基部で切除して病理検査に出しました。同時に歯石を除去し口腔内のクリーニングを行い、日帰りで退院しました。

後日、口腔内腫瘤の病理組織検査の結果は線維性エプリスでした。エプリスは歯周病などの慢性炎症により発生することがあります。切除により改善しました。

麻酔中に左耳介に認めたφ5㎜大の腫瘤を細胞診し顆粒の豊富な肥満細胞を多数認めました。

体表に複数存在する皮膚肥満細胞腫は低グレードを疑い、経過観察としました。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2022年2月28日 月曜日

パラディア投与により縮小した口腔内悪性腫瘍のミニチュアダックス 分子標的療法 トセラニブ

13歳雄のミニチュアダックスが口腔内に急速増大するしこりの相談に来院しました。

2ヵ月前より口臭が強くなり、左の下顎にアワビのような大きなしこりを見つけたとのことでした。

他院にて細胞診を行い、口腔内悪性腫瘍が疑われました。

飼い主さんの希望は、大がかりな外科手術や放射線療法ではなく、残りの期間を痛みや苦しみなく生きて欲しいと望まれ、緩和治療をご希望なさっています。

初診時、左下顎の奥歯の歯肉部にφ4×2×2cm大の腫瘤を確認しました。腫瘤は自壊し、膿様の唾液で口臭が強く、出血しやすい状態でした。

治療の選択肢として1.分子標的薬による化学療法、2.メトロノミック化学療法、3.インターフェロン療法、4.非ステロイド消炎鎮痛剤を提示しました。

相談の結果、その中から、副作用の少なそうな治療として、インターフェロン療法と非ステロイド消炎鎮痛剤を試すこととなりました。

治療は犬アトピー性皮膚炎治療に使用する犬インターフェロン製剤「インタードッグ」を週に一回注射しました。非ステロイド消炎鎮痛剤は1日1回投薬しました。

治療により調子を落とすことはありませんでしたが、腫瘍は徐々に増大し、インターフェロンに腫瘍の縮小効果は認めませんでした。

腫瘍の増大により腫瘍表面は自壊し、一部壊死して引っ掻いて出血をするようになり、生活の質が落ちてきました。

しかし、まだ遠隔転移を疑う所見はなく、可能性にかけて分子標的薬「パラディア」の投与をすることにしました。

「パラディア」は難治性の犬肥満細胞腫の治療薬であり、効能外使用であることをご了承いただきました。

治療目的が、生活の質を落とさないことであるため、副作用を出さないように低用量で週に3回の投薬を開始しました。

開始して1週間後には縮小し始め、2週後には明らかに小さくなり、食べる速度も速くなりました。

しこりは小さくなったものの、少し元気がないとのことで飼い主さんの判断でしばらく休薬しました。

「パラディア」開始から2ヵ月、外見上はしこりの存在が分からない程縮小しました。

口を開けると腫瘍は存在していますが、食べにくい様子もなく出血もありません。

現在は週に3回の「パラディア」投薬を、週に1回に減薬して再開しています。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2022年1月30日 日曜日

いぬのきもち2月号の記事を監修しました 犬皮膚肥満細胞腫

いぬのきもち2月号の監修をいたしました。

今回のテーマは皮膚肥満細胞腫。犬の皮膚に最も多く発生する悪性腫瘍です。

肥満細胞って何なの?と言うところから、飼い主さんが気付きやすいポイントを書き出しました。

しこりの細胞診をすることで診断が付きます。

治療法の基本は外科切除ですが、治療が困難な高グレード肥満細胞腫に対する分子標的療法についても記載しました。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2021年12月26日 日曜日

精巣腫瘍が急速増大した鼠径部停留精巣の犬 セルトリー細胞腫

8歳のトイプードル。幼犬の頃より停留精巣と言われ、精巣はどこにあるか確認できなかったとのことでした。

最近になり内股にしこりが急速に増大し、去勢手術を希望して来院しました。

診察では両側鼠径部(内股)に精巣を認め、腫瘍化した鼠径部停留精巣を疑いました。

レントゲン検査では肺転移や腰下リンパ節群の腫大は認めず、手術を行うこととしました。

術後の病理組織検査では精巣は両側ともセルトリー細胞腫と診断されました。

精巣腫瘍は早期であれば去勢手術により根治することが可能ですが、進行すると転移したり、不可逆性の貧血を起こし命に関わることもあります。

停留精巣は陰嚢に治まった精巣と比べ、精巣腫瘍になるリスクが高くなります。鼠径部停留精巣では7倍、腹腔内停留精巣では30倍のリスクとも言われていますので、早めの去勢手術を検討すると良いでしょう。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL

2021年10月29日 金曜日

いぬのきもち12月号に院長監修の犬のがん特集が掲載されました

雑誌「いぬのきもち」12月号の特集記事「愛犬のがん闘病記」の監修をいたしました。

当院に来院している2頭のワンちゃんの飼い主さんに取材協力いただきまして、とても良い記事ができたと思います。

ペットも高齢化により「がん」と診断されることも増えている中、飼い主としてどの様に対処していくか、心構えなどの一助となれば幸いです。

投稿者 レオどうぶつ病院 | 記事URL